Turismo internacional de gran escala e identidad étnica en la Triple Frontera misionera

Noelia Enriz

Las poblaciones mbyá guaraní11. La población m (…) que habitan en el Municipio de Iguazú han tomado al turismo como un recurso potencial frente a la escasez de monte y de recursos. Pero la modalidad con que el turismo indígena se desarrolló en la zona presenta un singular eje colocado en la identidad de un modo muy tradicional y atemporal. En este artículo nos proponemos, en primer lugar, analizar la propuesta que las comunidades indígenas ofrecen al turismo. Luego, a la luz de las transformaciones de la zona, identificar y sistematizar las demarcaciones indígenas en la zona para hacer visible su relación con las explotaciones turísticas. Por último, nos interesa analizar las presiones que la industria del turismo ejerce sobre las comunidades en su desarrollo y sus impactos socioambientales en el área de Iguazú.

Turismo - Indígenas - Territorio - Identidad

Visité por primera vez Iguazú en 2005, en un corte de mi trabajo de campo doctoral. En aquel momento yo trabajaba en otras comunidades de la provincia de Misiones. Mi trabajo de campo era relajado y podía pasar mucho tiempo en la provincia. Decidí visitar Iguazú con fines turísticos, pero sabiendo que había comunidades allí; me acerqué a ellas y contraté una visita guiada que filmé, como cualquier turista. Cuando decidí iniciar trabajo de campo etnográfico en aquella zona, casi una década más tarde, encontré que el recorrido era exactamente igual y volví sobre aquella filmación y las reflexiones de mi guía turístico de entonces.

El recorrido presentaba un trayecto por la espesura del monte, muy bellamente mantenido, en el que se marcaban algunos ejemplares arbóreos, de los que se narraban usos y propiedades. Pero sin dudas el eje estaba colocado en un repertorio de trampas de caza, armadas para la visita y que se hacían funcionar para el público. Las trampas se ponían a punto y se accionaba el dispositivo para graficar el modo en que se las utilizaba. De cada trampa se explicaba para qué especie animal era y de qué forma se utilizaba en escenarios reales. El cierre se daba en una casita tradicional recreada para la ocasión, construida con materiales del monte y con el estilo propio. En ocasiones, se presentaba ahí un coro de niños y niñas, que cantaban canciones y danzaban.

Nada decían en esas visitas sobre la imposibilidad de cazar, sobre las limitaciones de acceso a recursos naturales –impuestas en gran medida por la generación de la industria del turismo–, sobre el confinamiento o las dinámicas cotidianas que los mbya desarrollaban para llevar a cabo su modo de vida. La propuesta turística se basaba en una ilusión étnica, una vida indígena pretérita, esencializada y cristalizada. Lo mismo en las dos propuestas turísticas que existían entonces.

Pero los tiempos se aceleraron y las comunidades indígenas de Iguazú22. Las comunidade (…) se están replanteando estas propuestas, a la luz de una ampliación y diversificación del turismo que las comunidades ofrecen en la zona. En el trabajo de campo –febrero de 2018– pudimos registrar cómo las comunidades están diseñando propuestas complementarias, que les permitan recibir a los turistas en distintos momentos del día y ofrecerles matices. La identidad étnica sigue siendo el eje central de lo que se propone. Las discusiones veladas tienen que ver con cómo y cuánto mostrar de ellos mismos sin exponerse. Lo religioso, las palabras y los ancianos son los valores más fuertemente resguardados.

No solo ha pasado más de una década entre la primera visita y la actualidad, sino que además en este tiempo, específicamente en 2011, las Cataratas del Iguazú –el mayor atractivo turístico de la provincia y uno de los más relevantes a nivel país–33. Ver fuente 1. (…) se convirtieron en maravilla natural mundial.44. Ver fuente 2. (…) Ese cambio supuso un aumento de la masividad del turismo en la región.

El modelo de turismo indígena que se desarrolló en Iguazú fue diseñado por agentes de turismo interesados en comercializar esa propuesta como parte de los paquetes que se ofrecen. En tal sentido, la propuesta que narramos en la introducción se fue replicando a lo largo del tiempo en tres comunidades con un esquema calcado. En todos los casos era la identidad étnica lo que se ofrecía y se presentaba (Comaroff y Comaroff, 2011). Una mirada antropológica sobre ese recorrido nos permite sostener que esa singularidad, estereotipada y performateada, se constituyó en un modelo sinónimo de “lo mbyá”. Una identidad construida comunitariamente, es decir, en la que se representaban acuerdos del grupo. Se mostraban las trampas, pero esas no eran trampas reales. Se narraba el uso de las plantas, pero sin exhaustividad, como para que de ello no pudiera realmente hacerse un uso. Más aún, se presentaba una casa tradicional, pero que está construida solo a los fines de ser mostrada y por lo tanto no era un hogar. Por último, los coros de niños cantaban canciones en lengua indígena, mostrando una escena performática (Citro, 2011) que podría asemejarse a los inicios de las ceremonias religiosas mbyá, pero sin el contenido formal de esos eventos (Enriz, 2012).

A las empresas de turismo, la que diseñó la propuesta así como aquellas otras que simplemente compraron ese esquema, se sumaron rápidamente propuestas desde la sociedad civil que se interesaron por aportar de diferente modo a la temática del turismo indígena. Algunas lo hicieron pensando estrategias para fortalecer a los indígenas y calificarlos como trabajadores del turismo, con herramientas específicas para esa tarea. Tal es el caso del Proyecto MATE (Modelo de Autogestión para el Turismo y el Empleo),55. Ver fuente 3. (…) una escuela de oficios especializada con énfasis en las articulaciones comunitarias en relación con el turismo. Las ONG que intervinieron en la dinámica del turismo financiando de diversos modos se acoplaron a las propuestas existentes, fijando monolíticamente la propuesta. Más allá del crecimiento de las propuestas, resulta relevante considerar el incremento de la oferta hotelera, y su impacto sobre el valor de la tierra, no por el valor en sí sino por las presiones que esto supone sobre los pobladores indígenas.

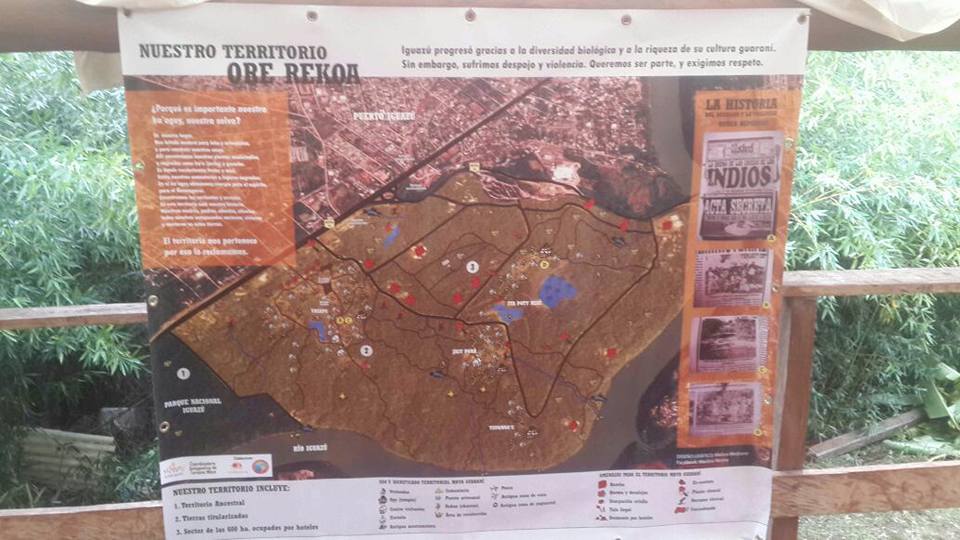

Los territorios que la industria del turismo fue incorporando para sí, que en muchos casos han sido territorios de los que son despojados los indígenas (Enriz, 2005 y 2011), son incorporados por cadenas hoteleras y emprendimientos turísticos que hacen usos muy diversos de elementos propios de esa etnicidad, como vocablos en lengua indígena, guardas que simulan el tejido de los cestos y las imágenes de las tallas, entre otros elementos. En un contexto de presiones territoriales impulsado por la sojización en el Extremo Oeste Paranaense de Brasil y la radicación de represas (como Ytaipu), o bien, para el caso argentino, la explotación forestal nativa e implantada con pinos, la industria del turismo parece ser de bajo impacto asociada a zonas protegidas con las categorías de áreas naturales (Cammarata, 2008).

Si bien la cotidianeidad sucede de modo armónico, lo hace también de un modo visiblemente tenso. Los indígenas se encuentran cada vez más cercados, y la presión territorial se relaciona con la expansión de la industria del turismo. Pero además los turistas se preguntan por la pobreza, no siempre se van solo con el relato. Por otro lado, las cadenas de hoteles no quieren más que diacríticos de la realidad indígena, no incorporan indígenas en ninguna tarea, y solo en algunos casos recomiendan las visitas guiadas a las comunidades. El turismo de gran escala fluctúa por movimientos del capital financiero y se aloja donde más le conviene. Sobre el cercamiento y sus consecuencias avanzaremos en el siguiente apartado. Frente a esa visible armonía, la fragilidad es la regla, cada cosa que se desplaza mínimamente de lo esperado genera una conflictividad manifiesta que recuerda todos los eventos que quedan sin resolver en esas experiencias.

Una mañana nos despiertan con un alerta: “El yacaré se metió en un hotel”66. Ver fuente 4. (…) , y en esa escena del animalito ingresando al lobby se manifiestan muchos de los conflictos en torno al territorio. El yacaré habitaba en la laguna artificial que una cadena hotelera construyó en el marco de los movimientos de suelos del diseño de una cancha de golf. La comunidad valora positivamente la presencia del animal y su grupo. Las tierras de ese emprendimiento fueron recuperadas luego de muchos años de abandono por parte de la empresa. Eran tierras indígenas, enajenadas y sujetas ahora a una nueva demarcación. Los hoteleros no buscaron a los indígenas, llamaron a Defensa Civil. El animal fue alejado de la zona.(Registro propio, febrero 2017)

Iguazú es una región que carece de una planificación urbanística. Las comunidades que habitaban en las afueras del ejido urbano han sido incorporadas por el crecimiento de la ciudad. Los dos predios más amplios de la zona, conocidos como 600 hectáreas y 2.000 hectáreas, podrían haber sido una oportunidad para pensar un diseño de la ciudad, pero esto no sucedió (Núñez, 2009).

En el primero de ellos, las 600 hectáreas, sucede la escena que narramos al inicio de este apartado. Esas tierras son de uso tradicional. La primera escuela para niños indígenas en esa región se fundó en el año 1982. Cuando en 2004 se ofreció a las comunidades el titulo de tierras, se reguló para ellos un poco menos de la mitad de las hectáreas en uso (Enriz, 2005). Las restantes se entregaron a empresas hoteleras que desarrollaron propuestas “amigables con el ambiente” (Cantore y Bofelli, 2017) por tratarse de una zona protejida, límite con el Parque Nacional Iguazú.

A su vez, en el último tiempo se desarrolló un amojonamiento de la zona que fue afectada al título de propiedad aludido, impulsado por una de las ONG que desarrollan proyectos de sostenimiento del turismo en las comunidades. El resultado fue alarmante, porque visibilizó las zonas ocupadas por criollos, que son legalmente territorio indígena y sobre las que se extienden con muy diversos usos, muchos de ellos asociados al turismo. Los mbyá iniciaron un proceso legal de recuperación de esas tierras.

El espacio transfronterizo del Iguazú ha sido poroso en su estilo de ocupación, dejando espacios de selva que mantuvieron la imagen verde de la región. Puerto Iguazú sostuvo más tiempo ese modelo, a diferencia de Ciudad del Este, que por su desarrollo comercial se urbanizó preeminentemente, y de Foz do Iguaçú, que se ha convertido en una ciudad agrícola-industrial y comercial de grandes magnitudes. Como destaca Schweitzer (2009), mientras en el área paraguaya la concentración de la propiedad de la tierra y el escaso nivel de actividad contribuyeron al estancamiento de los procesos de ocupación del territorio, en las áreas argentina y brasileña la primera década del siglo XX significó un primer despegue de construcción de un espacio transfronterizo al servicio del turismo, por la atracción de las Cataratas del Iguazú.77. La fundación d (…)

Figura 1. Mapa Ore Rekoa (Fuente:Yriapu, turismo guaraní. Coordinadora autogestiva de turismo mbyá y Fundación Banco de Bosques)

Por la modalidad de ocupación territorial que desarrollan las poblaciones mbyá, las tierras indígenas funcionaron como límites a esa expansión en la región de Puerto Iguazú que se urbanizó. A su vez, la planificación de un parque fue un límite al uso indígena de los territorios. La ciudad los ubicó en su periferia pero, con el crecimiento impulsado por la demanda turística, los territorios indígenas se encuentran cada vez más sumidos en la dinámica de lo urbano. Acorralados entre un espacio verde protegido, al que no pueden acceder (el Parque Nacional Iguazú), y un espacio urbano en el que poco encuentran, que solo habilita la venta de artesanía como posibilidad. Las tierras indígenas mantienen una modalidad de distribución del espacio que les es propia, donde los caminos y los pequeños caminos por el monte adquieren gran significación.

La penetración del turismo internacional genera diferentes estímulos en las comunidades, pero por su magnitud es insoslayable para cualquiera de los núcleos de la zona. Los indígenas solo han sido incorporados en los proyectos turísticos en que sus comunidades y su etnicidad son el eje: visitas guiadas en sus territorios, venta de artesanías en diferentes puntos o presentación de coros.

En términos territoriales, la propuesta de turismo en la región supuso la incorporación de territorios de ocupación ancestral indígena entre las tierras que se entregaron a las cadenas hoteleras de diversos modos. El territorio es ahora atravesado por dispositivos turísticos, gran cantidad de vehículos, etcétera. Para aquellas comunidades cuyas tierras se encuentran encorsetadas en el ejido urbano, la presión del turismo es menor. Solo sucede en las visitas guiadas, ya que los pequeños emprendimientos turísticos que los rodean se encuentran fuera de los límites, sin compartir calles ni recursos. Como desarrollamos en el apartado anterior, la redefinición territorial, la privación del uso de territorios, así como la enajenación directa de territorio indígena han producido un inmenso impacto en las comunidades (Papalia, 2012; Cantore Boffeli, 2017).

En este marco, las expectativas sobre las poblaciones indígenas siguen estando asociadas a la protección del ambiente, en la medida en que esa identidad cristalizada en que se inscriben y son fijados supone un sujeto asociado a ese ambiente natural que debe preservarse (Wilde, 2007). En los folletos de promoción turística puede encontrarse a hombres y mujeres mbyá vestidos con taparrabos y polleras, así como cubiertos con simuladas pieles de jaguareté. Estas representaciones forman parte de los elementos que los ubican en esa identidad cristalizada. Para mantener ese ideario indígena se coloca el énfasis en las posibles estrategias de subsistencia asociadas al monte; en las visitas que pudimos acompañar los turistas manifiestan interés por esos conocimientos. El indígena que protege la naturaleza forma parte de lo esperable.

Siguiendo los comentarios de los visitantes en foros públicos,88. Sobre 200 opin (…) pudimos ver que la mayoría (90%) expresa una valoración positiva de lo que se conoce a través de la visita guiada. No solo disfruta de la posibilidad de acceder al monte de forma natural y caminar por los senderos propios, sino de haber conocido a esta población indígena y sus manifestaciones. En una serie de entrevistas breves que desarrollamos con turistas que completaban un recorrido guiado por una de las comunidades, pudimos ver que las preguntas sobre la pobreza y la posibilidad de realizar donaciones eran uno de los aspectos regulares: “Yo me pregunto cómo se los puede ayudar, mandar ropa para los chicos, calzado. Porque los vi como aparecen en la tele, hay mucha pobreza” (Comunidad Y, febrero de 2018). Estos cuestionamientos no formaban parte de las miradas negativas sobre las comunidades; por el contrario, muchas de las personas que recomendaban el recorrido a su vez se interesaban por las condiciones materiales del grupo. Esos elementos no son incorporados a las visitas, pero son quizá insoslayables. Hay una mirada preconstruida del visitante y hay elementos que permiten pensar algo distinto de lo que se narra

Las preguntas que ordenaron este texto forman parte del conjunto de elementos que han emergido del trabajo de campo en la región de Iguazú. Muchas de ellas están ligadas directamente con la posibilidad de reflexionar sobre la situación del turismo en el marco de un diálogo que iniciamos con las comunidades y algunos agentes de la sociedad civil asociados al turismo a través de talleres y espacios grupales. Entre los intereses centrales de las comunidades se encuentran las artesanías. Uno de nuestros aportes ha sido ayudarlos a pensar críticamente la propuesta que se está desarrollando.

Pero, como adelantamos en la introducción, hay en la actualidad un trabajo conjunto de las comunidades con el objetivo de diseñar propuestas que diferencien a cada núcleo y les permitan recibir a los mismos visitantes en distintos lugares. Algunos de los núcleos se proponen continuar con la modalidad centrada en la identidad étnica, y ofrecer recorridos particulares en esa temática. Otras solo han ampliado las posibilidades de su recorrido, mostrando más belleza de sus territorios. Otras, en cambio, diseñan acercamientos de tipo museístico a la historia del grupo, o bien nuevas miradas sobre la naturaleza, centradas en ciertos animales (aves, especialmente). Las transformaciones traerán nuevos interrogantes. Posiblemente otros efectos sociales dañosos del turismo internacional de gran escala estén subregistrados en nuestra investigación. Me refiero centralmente a elementos como la prostitución y el narcotráfico, sobre los que no tenemos datos de primera mano.

A diferencia del planteo de Commaroff y Commaroff (2011), la cosificación y mercantilización de aspectos identitarios en el caso mbyá no logra reponer por completo mecanismos capitalistas, ya que aquí se ha tratado en todos los casos de un sujeto colectivo de la identidad, consensuado y construido de modo grupal, en un escenario donde las individualidades quedan opacadas. Lo que se puede mostrar, lo que no se puede exponer, la organización de lo que se vende y hasta la dinámica redistributiva de esos bienes forman parte de acuerdos grupales. Lo comunitario, el modo de vida o mbyá reko aparece entonces como una inflexión al desarrollo del capitalismo en una de sus versiones más hostiles, la industria del turismo de gran escala.

Cammarata, B. E. (2008). El territorio en la Triple Frontera: relaciones de poder e identidad compleja en el destino turístico “Iguazú-Cataratas”. DF, México.

Cantore, A. y Boffelli, C. (2017). “Etnicidad mbyá en Puerto Iguazú: Explotación turística de/en comunidades indígenas en la triple frontera (Misiones, Argentina)”. Runa, 38(2), pp. 53-69.

Citro, S. (2011). “La eficacia ritual de las performances en y desde los cuerpos”. Ilha Revista de Antropología, 13(1, 2), pp. 61-93.

Commaroff John y Commaroff Jean (2011). Etnicidad S.S. Buenos Aires: Katz.

Enriz, N. (2005). Los paisanos en la plaza. En III Jornadas de Investigación en Antropología Social. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.

Enriz, N. (2011). “Políticas públicas para familias indígenas en Misiones”. Runa, 32(1), pp. 27-42.

Enriz, N. (2012). “Ceremonias lúdicas mbyá guaraní”. Maguaré, 26(2), pp. 87-118.

Núñez, A. (2009). En Puerto Iguazú, Misiones (Arg.). Ordenamiento territorial y políticas hegemónicas. Una visión crítica. En el XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. VIII Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires.

Papalia, M. (2012). “Construcción de demandas políticas de comunidades Mbyá guaraníes en contextos de conservación de la naturaleza”. Cuadernos de Antropología Social, (36), pp. 119-150.

Schweitzer, A. F. (2009). “Dinámicas espaciales y territorios de la integración en las fronteras del Iguazú”. Le bassin du Río de la Plata au coeur du Mercosur; Editions des PUM Presses Universitaires du Mirail/Collection Hespérides Amérique Martine GUIBERT, Silvina C. CARRIZO, Pablo LIGRONE,Bruno MALLARD, Loïc MÉNANTEAU, Guillermo URIBE (éd.), pp. 313-330.Toulouse, Francia.

Vitale, E. H. (2014) “Espacio y territorio mbya guaraní - Nuevos actores y nuevos caminos en la resolución de la problemática de la posesión de la tierra en reserva de biosfera yaboty. Misiones, Argentina”. Tempo da Ciência, 21(41), pp. 69-92.

Wilde, G. (2007). “De la depredación a la conservación. Génesis y evolución del discurso hegemónico sobre la selva misionera y sus habitantes”. Ambiente & Sociedade, 10(1).

http://www.turismo.gov.ar/noticias/2017/09/12/llego-turista-1-millon-cataratas-del-iguazu (visto 10/07/2018)

http://www.new7wonders.com (visto 10/07/2018)

htto://www. proyectomate.org/pueblos_index.php (Visto 10/07/2018)

http://www.telam.com.ar/notas/201610/168486-yacare-rescate-hotel-cataratas.html (visto 10/07/2018)

La población mbyá guaraní habita en una amplia región que comparten el noroeste de Argentina y el sur de Paraguay y de Brasil. En Argentina 13.000 personas de la provincia de Misiones se autoidentificaron mbyá en el Censo Nacional de Población de 2010. Se caracterizan por vivir en ámbitos rurales, en comunidades donde la lengua indígena circula de forma privilegiada. Para ampliar aspectos regionales ver: icsoh.unsa.edu.ar/mapa-continental-guarani-reta.

Las comunidades mbyá guaraní de la provincia de Misiones se encuentran en un proceso de atomización de los núcleos. Solo en el área de Iguazú se pasó de dos núcleos en 2013 (Yriapu y Fortín Mbororé ) a seis en 2017 (Tupá Mbaé, Yasí Porá, Yriapú, Ita Poty Mirim, Fortín Mbororé y Mirim Marangatu). Mantenemos vínculos en cinco de estos núcleos.

Ver fuente 1.

Ver fuente 2.

Ver fuente 3.

Ver fuente 4.

La fundación de Puerto Aguirre y el camino del lado argentino, en 1901, fueron completadas por la construcción en 1902 del Hotel Cataratas. En ese mismo año se realizó en el lado argentino la primera excursión turística. Entre 1911 y 1920, ambos países procedieron a la consolidación de la organización de sus respectivas áreas, con la creación en ese año del Departamento de Iguazú y en 1914 del Municipio de Vila Iguassú. En 1912, fue cerrada la colonia militar en el lado brasileño. En el sector argentino, en 1937 se habilitó el Aeropuerto de Iguazú (Schwitzer, 2009).

Sobre 200 opiniones registradas en 2017 en un sitio de viajes, el 70% valoraba como excelente o muy buena la experiencia. Un 20% como normal y expresaba algunas dificultades, y un 10 % recuperaba aspectos negativos.